こんにちは「ぴよ」です。

6月になると毎年「真竹」のタケノコを採ってきます。

孟宗竹のタケノコよりは細いけれど、とても美味しい食材です。

穂先は柔らかいですが、少々育ちすぎていると、根元に近い部分は「タケノコ以上、竹未満」のような感じになっていて、食べるかどうか悩んでしまいます。

もったいないので発酵メンマを作ってみようと思って昨年挑戦してみましたが、発酵途中で雑菌が入ったらしく「黒いドロドロ状の何か」に変わってしまい袋のままサヨナラしたのです・・・。

今年はしっかりと情報収集をしてから挑戦しました。

結果は大成功!!

ということで発酵メンマ作成の記録を残しておきたいと思います。

そもそもメンマとは

メンマとはタケノコを乳酸発酵させた加工食品で、本来は麻竹(マチク)を原料にして作られます。

麻竹は中国などの亜熱帯地域に分布する竹で、温帯である日本で栽培できるところはほとんどないので、基本的にメンマは輸入に頼るしかありません。

麻竹を120㎝ほど伸びた状態で収穫し、節の硬い部分を切り取り、ボイル(60分~90分)→発酵(1か月以上)→乾燥の過程を経てメンマにするようです。

麻竹は日本に分布している竹よりも糖分を多く含んでいるので、自然発酵させるメンマの原料として適しているのでしょう。

日本に生えている竹では糖分が足りず、自然発酵があまり上手くいきません。

実際に日本でメンマ(メンマ風)を作っている人の情報を探ると、ほとんどの方が乳酸菌や塩など何かしらの力を借りて乳酸発酵を促しているので、やはり日本の竹では(もしくは気候も?)本来のメンマ作りの手順で作ることは難しいのだと思います。

発酵メンマを作る

6月下旬。

もちろん新鮮な麻竹など手に入りませんから、日本で自生している真竹を採取。

孟宗竹(モウソウチウ)のタケノコのようにクワで地中を掘り返す必要はなく、地上に出てきたものを根元から折るだけで採取できるのでとても楽ちん。

これをメンマ作りに使います。

基本的には現地のメンマの作り方と同じような手順で作業していこうと思います。

用意するもの

タケノコ(3㎏)

米のとぎ汁(1.2L)

きび砂糖(米のとぎ汁の10%)

これだけ。

後はタケノコを茹でる大き目の鍋があると最高ですね。

私は26㎝のアルミ鍋を2つ同時に使いました。

茹でる

タケノコの穂先はいつも通り美味しくいただくとして、今回のメインはコチラ。

タケノコの青くなった部分。

このまま食べるには硬すぎますが、かといって竹にもなっていない部分を集めます。

包丁やナイフで手ごろな長さに切ったら鍋に入れて茹でていきます。

総量はなんと3㎏。

採りすぎた・・・。

1鍋に1㎏程しか入らないので、3回に分けて茹でましょう。

茹でたタケノコを爪楊枝で刺してすっと入るようならOK。

1鍋につき60分ほどボイルしたら次の工程へ。

砂糖で乳酸発酵を促す

これから乳酸発酵させるわけですが。

乳酸発酵というものを調べてみたところ・・・。

そもそも乳酸発酵とは乳酸菌が糖を分解して乳酸を生成するための発酵なので「糖分」が必要。

ザワークラウトなどの塩漬けも「塩分」で発酵しているわけではなく、塩分の浸透圧によって素材内部から出た「糖分」を使って乳酸発酵している。

ということらしい。

それならば、今回はメンマに使う麻竹よりも糖分の含有量が少ない日本の竹を発酵させるので、塩分で少ない糖分をひねり出すのではなく、「砂糖」を使って糖分を補うことで乳酸発酵を促そうと思います。

ネットでは塩を使っている方の情報はたくさん出てきましたが、砂糖を使って発酵させている方はほとんどいなかったのでどうなるか楽しみですね。

漬物容器や大き目のバケツの中に厚めのビニール袋をかぶせてボイルしたタケノコを入れていきます。

今回は破れないよう念のためビニール袋は2枚重ねにしました。

ボイルしたことによってもともと竹についている乳酸菌が全滅している可能性も否定できない(乳酸菌は75℃以上、15分の加熱で死滅し始める)ので米のとぎ汁を入れて乳酸菌を補充します。

とぎ汁の量が1.2L となっていますが、米をとぎ汁を集めたらこの量になっただけで「〇.2」に深い意味はありません。

もっととぎ汁が少なくても大丈夫かどうかは来年以降も作ってみて判断します。

米のとぎ汁の量に対して10%になるように砂糖を調整。

なるべく自然に近づけたいので、今回は竹と同じイネ科のサトウキビから作られた「きび砂糖」を使用します。

ビニールの中に砂糖を投入します。

その後はとぎ汁をいれて、砂糖を溶かすために袋をシェイクしまくりました。

今思えば、とぎ汁に砂糖を入れて溶かしてから袋に入れれば良かったですね。

どちらにしても全体に行きわたらせるためにシェイクはするんでしょうけど。

後は重石などを乗せて発酵させていきます。

ビニールをしっかり縛ると発酵で袋がパンパンになるので、軽く縛るか先端を巻くだけにするなど、空気の「逃げ道」を作っておきましょう。

昨年は放置した結果、黒いドロドロのマテリアルに変化したので、今回は時々覗いてビニール袋を振ったり重石の位置を調整したりと気にかけました。

干し網を使って干す

7月下旬。

1か月経過したので、タケノコを取り出します。

この頃になると重石の効果なのか、タケノコから出た水分で発酵した汁に漬かっている状態になっていました。

こんな感じ。

見た目ではカビなどの雑菌が発生している様子はなさそうです。

匂いも甘く、腐った感じは全くありません。

これは美味くいったんじゃないか?

試しに一口かじってみます・・・。

おぉ、柔らかい!

サクッと嚙み切れるぐらいに柔らかくなっているじゃないですか。

発酵の力ってすごいなぁ。

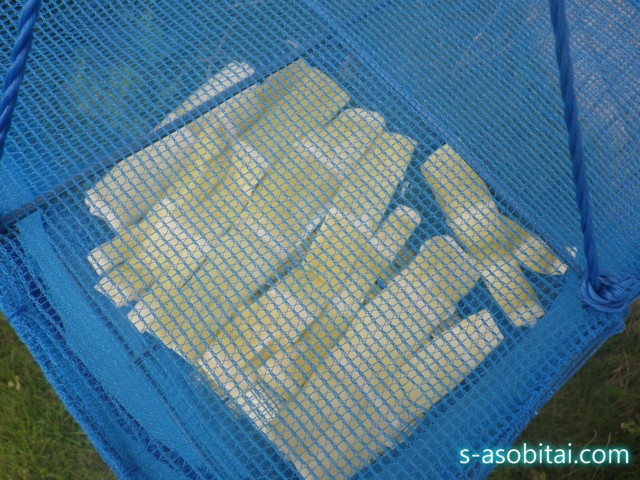

これを干しかごの中に並べて天日干しにします。

うちにある四段の干し網では足りなかったので、ダ〇ソーで干し網を2つ買ってきました。

天候の状況にもよりますが乾燥するまでには数日かかります。

天気予報などで晴天が続く日を確認すれば効率がいいでしょう。

残った発酵汁を何かに使えないかと考えましたが、思いつかなかったので今回は捨てました。

なんかもったいない・・・。

発酵メンマの完成!

結局1週間ほど干したらこんな感じになりました。

完成でしょ!

完全に乾燥してカチカチになってます。

たぶん半年~1年くらいは保存可能でしょう。

常温では怖いので冷蔵庫で保管しておきます。

これでいつでもメンマを作って食べられますね。

幸せ。

発酵メンマを食べる

それでは、さっそく乾燥したメンマを戻して食べてみましょう。

さて、成功しているのか、どんな食感がするのか楽しみです。

用意するもの

・乾燥メンマ(150g)

・水(200ml)

・鶏がらスープ(小さじ2)

・酒(小さじ2)

・醤油(小さじ2)

・みりん(小さじ2)

乾燥したメンマを戻す

完成した発酵メンマはカチカチに乾燥していて、そのままでは食べることができません。

一瞬あたりめに見えなくもないマテリアルを鍋に投入します。

鍋にたっぷりの水を入れて茹でながら戻します。

15分ぐらい茹でたらそのまま一晩放置。

夏場は菌が怖いので冷蔵庫で保管します。

おぉ、元に戻ってきましたね。

茹でた水はこんな感じの色になるので、水を換えて再度茹でます。

これを3回ほど繰り返して、柔らかさを確認したら次の作業に進みましょう。

メンマの味付け

戻したメンマを食べやすい大きさに切ります。

繊維に沿って切るとメンマっぽくていいですね。

鍋にメンマと水、調味料を入れて煮ていきます。

最初は強火で、沸騰寸前で火力を落としましょう。

あとは焦げないように中火~弱火でゆっくり煮付けていきます。

水気が飛んだら完成。

完全に水分をなくすと焦げるので、多少汁が残ったぐらいで火を止めるのが◎。

完成!

さぁ、出来上がりました。

見た目も普通のメンマのように出来ました。

それでは自家製発酵メンマ、いただきます。

・・・んっ!

柔らかめの歯ごたえが完全にメンマ!

タケノコの穂先に味付けしたものとは全然違いますね。

まぁ、メンマを作ったんだから当たり前なんですが、なんか感動。

昨年失敗しているぶん、嬉しさが倍増ですね。

食感だけでなく味付けもばっちりメンマです。

あんなに硬そうだった部分がこんなに美味しくなるなんて・・・!

発酵の力って偉大ですねー。

しかし、さすがに「ほぼ竹」だった部分は発酵しても繊維が残っていました。

今回の一連の作業で、採ったタケノコのどのあたりまでがメンマに使えるのかわかった気がします。

次回作るときはもう少し上手く出来るかな?

とりあえず、今回の発酵メンマ作りは大成功ということでOKでしょう。

ごちそうさまでした!!

押し蓋付きの漬物樽と棚がたくさんある干し網があると便利ですね。

リス 漬物樽 丸型 押ぶた付き アイボリー 10L つけもの樽 NI10型 日本製 衛生試験合格品

パール金属 ひもの 干し網 3段 300×200mm アウトドア 保存 乾燥 H-45